Windkraftanlagen bilden eine entscheidende Säule für die nachhaltige Energieversorgung der Zukunft – als relativ verlässliche Quelle für die Grundlast im Stromnetz, weil zum Beispiel auf hoher See der Wind stetig bläst. Aber wie genau funktionieren Windkraftanlagen, warum spielen sogenannte Azimutgetriebe eine wichtige Rolle und was zeichnet ihre Produktion aus? Wir geben hier erste Antworten.

1. Wie funktioniert das Grundprinzip?

Dass Windkraftanlagen die kinetische Energie des Windes in Strom umwandeln, ist weitgehend bekannt: Aus der Luftbewegung wird durch Einsatz der Rotoren mechanische Rotationsenergie, die man anschließend mithilfe eines Generators in elektrische Energie umwandeln kann. Im Detail heißt das:

- Die Rotorblätter von modernen Anlagen funktionieren nach dem Prinzip des aerodynamischen Auftriebs, wie man es von Flugzeugen kennt: Die Strömung wird an beiden Seiten des Blatts entlanggeführt. Dabei entsteht auf der gewölbten Oberseite eine schnellere Luftbewegung als auf der geraden Unterseite. Der daraus folgende Unterdruck erzeugt an der Oberseite eine Kraft, die den Rotor in Bewegung setzt.

- Die Getriebebox im Inneren der Anlage hat die Aufgabe, die Drehzahl der Rotorwelle deutlich zu erhöhen. Am Ende dreht sich der stromerzeugende Generator 500 bis 1.800 mal pro Minute – während sich die Rotoren der Anlage nur 6 bis 40 mal pro Minute drehen. Übrigens sind moderne Windkraftanlagen oft mit variablen Getriebesystemen ausgestattet, die es ermöglichen, die Übersetzung je nach Betriebsbedingung anzupassen.

- Es gibt auch getriebelose Konzepte. Hier ist der stromerzeugende Generator direkt mit der Nabe der Anlage gekoppelt und dreht sich ebenso langsam wie die Rotoren.

- Insgesamt gilt wie bei jeder Form von Energieumwandlung, dass es zu Verlusten kommt. Im Fall der Windkraftanlage kann deshalb nicht mehr als 59 Prozent der kinetischen Leistung des Windes genutzt werden, so eine Angabe des Bundesverbands WindEnergie.

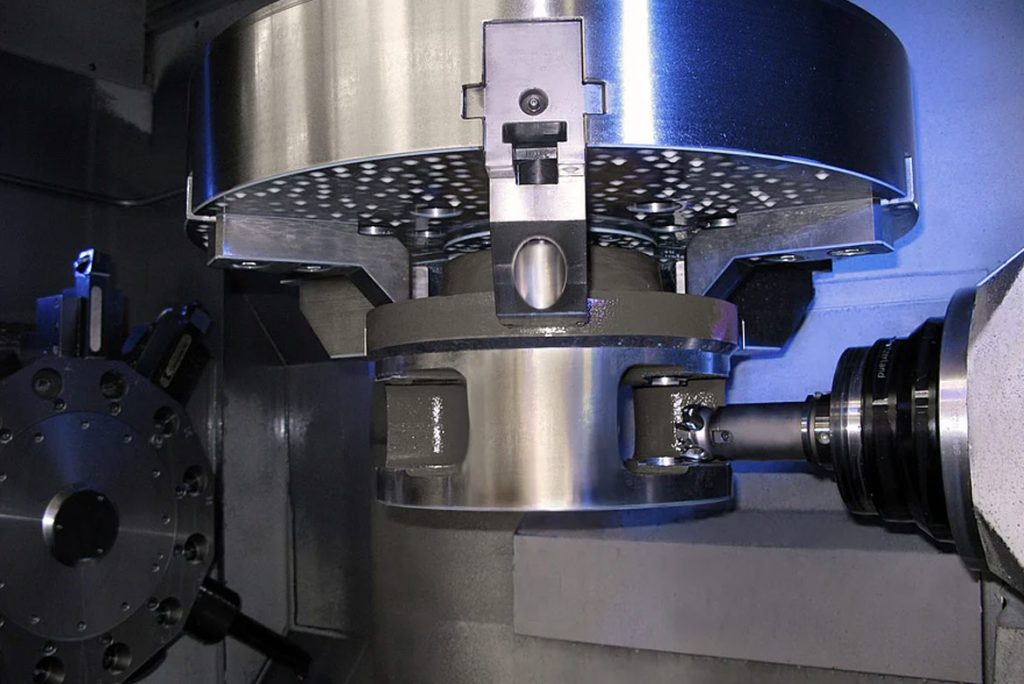

Blick auf das Getriebe einer Windkraftanlage.

2. Was für eine Rolle spielen die sogenannten Azimutantriebe und -getriebe?

Besonders interessant ist die Frage, wie es überhaupt gelingt, dass Windkraftanlagen besonderes effizient funktionieren – an dieser Stelle lohnt ein Blick auf die sogenannte Windnachführung. Der Grundansatz ist einfach erklärt: Die Ausrichtung der Anlage mit ihren Rotorblättern muss sich am Wind orientieren, damit man seine kinetische Energie optimal nutzt. Hierfür kommen heute zumeist aktive Systeme mit Azimutgetriebe zum Einsatz. Das Wort stammt aus dem Arabischen und beschreibt ursprünglich in der Astronomie einen Koordinaten, mit dessen Hilfe man die Position eines Himmelskörpers bestimmt. In der Windkraft steht „Azimut“ für das gesamte System zur Nachführung der Gondel – inklusive Azimutlager, Azimutantrieb, Azimutsteuerung und Azimutgetriebe. Letzteres ist genau genommen ein Planetengetriebe mit drei oder vier Stufen, die von einem Elektromotor angetrieben werden. Nicht selten werden mehrere dieser Antriebe eingesetzt, um die große und enorm schwere Gondel entlang eines sehr großen Zahnkranzes im Inneren verstellen zu können.

3. Und wie werden die Rotorblätter ausgerichtet?

Für einen rundum effizienten Betrieb der Windkraftanlage genügt es nicht, nur die Hauptausrichtung der Gondel zu verstellen – auch die Rotorblätter selbst sollten idealerweise ihre Position am Wind ausrichten. Dazu kommen sogenannte Pitchgetriebe zum Einsatz. Sie befinden sich an der Schnittstelle zwischen Rotorblatt und -kopf, wobei regelmäßig sehr kleine Verstellbewegungen ausgeführt werden. Und das heißt: Das Ganze ist sehr stark beansprucht, womit wiederum die Verzahnungsqualität der Bauteile in den Fokus rückt. Eine hohe Festigkeit des Werkstoffs und hochpräzise Maße sind unverzichtbar.

Transport eines Rotorflügels: Das riesige Bauteil wird per Pitchgetriebe verstellt.

Quelle: Gerbil, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

4. Wer hat’s erfunden?

Historiker wissen nicht sicher, seit wann es Windmühlen gibt. Einige historische Schriften deuten an, dass erste Anlagen bereits vor mehr als 4.000 Jahren betrieben wurden. Nichtsdestotrotz gibt es keine Belege für Windmühlen in der Antike etwa bei den Römern. Im 9. Jahrhundert tauchen persische Windmühlen auf und seit dem Ende des 12. Jahrhunderts gibt es die Technologie mit horizontal liegender Rotordrehachse in Flandern, Südostengland und der Normandie. Interessanterweise handelt es sich hierbei zumeist um sogenannte Bockwindmühlen – benannt nach dem Untergestell („Bock“), auf dem sich das Mühlenhaus befindet. Somit kann die gesamte Mühle von Hand so gedreht werden, dass der Wind immer von vorne kommt. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts gibt es erste Modelle mit sogenannten Flügelrosetten, mit deren Hilfe sich die Mühle von selbst im Wind ausrichtet.

Die Anfänge: Ende der 1880-Jahre entstanden erste Anlagen für die Erzeugung von Strom.

Quelle: Von Anonymus - (1890-12-20). "Mr. Brush's Windmill Dynamo". Scientific American 63: p. 54., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41946

5. Was bedeutet das alles für die Produktion?

Ohne Getriebesysteme gibt es keine modernen Windanlagen – bei der Übersetzung der Rotorbewegung auf den Generator, bei der Ausrichtung der gesamten Anlage per Azimutsystem und bei der Verstellung der Blätter sind sie unverzichtbar. Diese Systeme müssen jahrzehntelang störungsfrei laufen, während beispielsweise die salzhaltige Luft von Offshore-Anlagen auf dem Meer ihre Werkstoffe angreift. Dazu muss man wissen, dass ein einzelner Azimutantrieb bereits rund 250 Kilogramm wiegt, was seine Reparatur oder einen Wechsel zu einer kostspieligen Angelegenheit macht. In der Folge sind Produzenten und der vorgelagerte Maschinenbau gefordert: Die Bearbeitungsqualität von Gehäusen, Planetenträgern und Hohlrädern müssen höchsten Ansprüchen genügen. Zum Einsatz kommen dabei Technologien wie Drehen, Fräsen und Bohren – idealerweise in multifunktionalen Maschinen, damit das Handling der sehr schweren Bauteile möglichst unaufwendig gelingt.

Multi-Technologie-Bearbeitung eines Hohlrads: Drehen, Fräsen und Bohren in einer Aufspannung.